Por: Dr. Francisco Ziga.

Universidad Autónoma Chapingo.

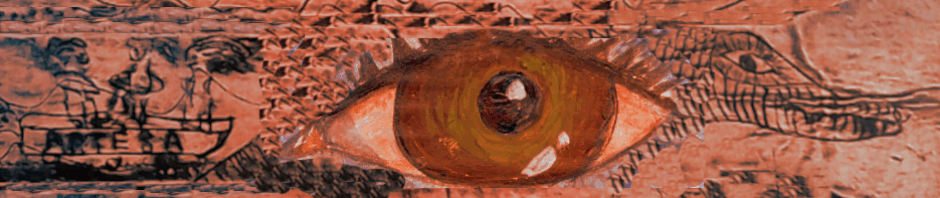

Huaxpaltepec deriva su nombre de la lengua náhuatl y se compone de los vocablos cuetzpallin que significa “lagartija”, tepetl es “cerro”y el locativo c que indica “en”; es decir el nombre del pueblo significa En el cerro de las lagartijas1. Como muchos pueblos en Mesoamérica, poseía un nombre náhuatl, cuya toponimia indicaba mas o menos, el significado de la denominación en la lengua local. En éste caso, en lengua Ñuu Savi o Mixteco de la Costa, se dice Xiñi Tityi, de Xiñi, cabeza y Tityi, iguana. Huaxpaltepec es un pueblo prehispánico, aunque es muy probable, debido a la falta de evidencias arqueológicas, que el asentamiento original no se encontraba en el actual centro de población, que sí se pueden advertir en otros sitios de su actual jurisdicción. Antes de la llegada de los españoles, la región estaba dominada por el cacicazgo de Tututepec, que comprendía un extenso territorio desde los límites con el estado de Guerrero, hasta Huatulco Oaxaca, como lo apunta en arqueólogo Alfonso Caso2. El núcleo de ese cacicazgo se concentraba en la capital de Tututepec y en siete cabeceras o asentamientos mixtecos, uno de los cuales fue Huaxpaltepec.3 Rodríguez4 apunta que Huaxpaltepec se constituyó, desde antes de la Conquista, como un centro de intercambio, en su feria periódica, al igual que Pinotepa la Chica (hoy Pinotepa de Don Luis) y Juquila. ¿Hasta donde es posible pensar que la actual feria del Cuarto Viernes, cuando Huaxpaltepec articula toda una región ritual, tiene un origen prehispánico? Quien demuestre lo anterior habrá hecho un gran descubrimiento. Para 1547, a un cuarto de siglo de la Conquista, aún se conservaba el sistema de tributos, pues para ese año, Huaxpaltepec tenía como encomendero a Luis de Castilla, contaba con dos estancias o barrios, tenía 73 tributarios y entregaba un tributo de 14 pesos en oro al encomendero, el mismo que dominaba a Pinotepa de Don Luis, al cual debe su actual nombre. Aunque los datos de población son escasos, en los Papeles de la Nueva España. Suma de visitas y pueblos, recopilados por Del Paso y Troncoso, se reportan 365 habitantes para 1541. Dos siglos después, hacia 1746, existen 390 habitantes según datos del Teatro Americano de José Antonio Villa-Señor. Si damos por cierto que las varias epidemias traídas por los españoles y la destrucción física de las culturas originarias disminuyeron hasta dejar en un 10 por ciento a la población, podemos aventurar una hipótesis: unos tres mil habitantes previo a la Conquista, lo cual no es nada desdeñable, si consideramos que para el Censo de 2010, INEGI reporta 4,146 habitantes5. Durante el período Colonial con la nueva estructura política, Huaxpaltepec quedó comprendido dentro de la Provincia de Jicayán, donde residía el Alcalde Mayor que gobernaba toda la Provincia. Para aquellas comunidades que, como Huaxpaltepec, tenían una población significativa, se integró un Cabildo Indígena, cuya estructura fue llamada República de Indios, estando representados por un Gobernador indígena y varios oficiales de República.6 Estas estructuras también presentes en Jicayán, Huazolotitlán, Chayuco, Pinotepa Nacional, Don Luis, Jamiltepec, permitieron una autonomía relativa de las comunidades, al amparo de la cual se crearon estructuras de cargo y una fuerte identidad comunal, que incorporó tanto elementos prehispánicos como aquellos impuestos por la cultura española como la religión, tecnologías y sistema de gobierno. La actual estructura de cargos tiene un origen colonial y refuncionaliza su relación con las estructuras de Estado. Una vez pasada la guerra de Independencia de México, en varios momentos se menciona la existencia de la población: para 1826 aparece como Huaxpaltepec, perteneciente a Jamiltepec, de acuerdo a la nueva estructura político administrativa. Es desde el 18 de noviembre de 1844 cuando aparece registrado como San Andrés Huaxpaltepec7. Esta denominación con nombre de una deidad del santoral católico, nombre náhuatl y vigencia del nombre mixteco, reitera una relación prehispánico-colonial, relación que aún hay que trascender. Derivado de la implementación del gran proyecto liberal que cobra fuerza con Porfirio Díaz, el territorio de la Costa es objeto de grandes concentraciones de tierras. Entre el Río Verde y el Río de La Arena hasta Ixtayutla con límite en la rivera del Pacífico, se consolida una gran propiedad territorial, en manos de un solo propietario: Dámaso Gómez, quien no solamente controlaba tierras, sino también el comercio tanto de productos foráneos como de las cosechas de las mismas tierras que arrendaba a los campesinos, antiguos propietarios. Esta situación de injusticia provocó el levantamiento armado de 1910-1917, el cual se vivió en la región en una mezcla de confrontaciones de clase y conflicto étnico. En la instauración del reinado mixteco en mayo de 1911, se corona a María Benita Mejía como reina de la Mixteca Costeña, con representantes en los pueblos indígenas de poblaciones cercanas como Huaxpaltepec. Aunque dicho reinado duró sólo una semana, puso en evidencia el conflicto interétnico presente en toda la región. Durante el desarrollo del conflicto armado, las fuerzas se alinearon en dos bandos: los carrancistas, con su fuerte bastión en Pinotepa Nacional, y los zapatistas, cuyos ejércitos estaban integrados por gente de las otras poblaciones del distrito. En Huaxpaltepec, por su ubicación entre los dos centros políticos de Pinotepa y Jamiltepec, se desarrollaron combates entre las fuerzas oponentes, como lo consigna Atristain8. El resultado evidente fue la derrota de las fuerzas que demandaban la tierra y el respeto a la cultura indígena. Pacificada la región y ajustadas las cuentas con los zapatistas indultados o no, se crea un gran compás de espera. Las fuerzas dominantes con la esperanza de conservar sus privilegios; los campesinos indígenas y negros, en espera de la dotación de tierras, que iniciaría hacia 1934 en la región. Para 1950 ya se tenían asignadas tierras al 70 por ciento de los ejidos y comunidades existentes en la actualidad9. Despúes del reparto viene otra historia, nuestra historia contemporánea que es necesario registrar y re-construir. Estos pasajes a grandes tintas, nos muestran un pasado glorioso, una lucha incesante por resistir al acoso del poder, las reiteraciones de desigualdad aún presentes, pero también la posibilidad de construir y re-construir la comunidad a partir de las fortalezas de la cultura propia y de aquello apropiado, aunque el saldo del conflicto hasta ahora se incline hacia un lado de la balanza.

1. Bradomín. JM. 1992. Toponimia de Oaxaca. S/e. p. 109.

2. Caso, A. 1992. Reyes y reinos de la mixteca. TI. FCE, México.246 pp.

3. Widmer, R. 1990. Conquista y desperta de las costas de la mar del sur. CONACULTA. P. 33.

4. Rodríguez Canto, A. 1996. Historia agrícola y agraria de la Costa de Oaxaca. UACh. p.60.

5. Datos disponibles en: www.inegi.gob.mx

6. Rodríguez, Op cit. 64-66.

7. Steck Baños Daniela. 2004. Jamiltepec y sus alrededores. Palabra en Vuelo. p. 149.

8. Atristain Darío. 1925. Notas de un ranchero. s.e.

9. Rodríguez. Op. Cit. p. 183

9/06/2013

Licencia JF Ziga 2023. Creative Commons. Creative Commons-BY-SA 4.0 Internacional