Nemesio Rodríguez, PUMC-UNAM

Francisco Ziga, Púrpura AC.

1. SOCIOANTROPOLÓGICOS

A) Estudios de parentesco.

B) Estudios lingüísticos.

C) Derecho consuetudinario. Cómo se construye, negociaciones intra e intercomunitarias.

D) Relaciones interétnicas. Cómo se visualizan. Sistemas de representaciones.

E) Sistemas de poder.

F) Migración.

G) Jóvenes y liderazgo. Cómo construyen espacios.

H) Tensiones generacionales.

I) Medicina tradicional. Relaciones entre medicina indígena y afromexicana.

J) Ocupación del espacio. Cotidiano, familiar, social, la calle, el solar, condiciones.

K) Procesos de socialización de la niñez.

L) Uso del tiempo, vida cotidiana y calendario festivo.

M) Sistema educativo y cultura propia.

N) Hábitos alimenticios.

O) Organizaciones sociales y productivas.

P) catálogos de estudios y expresiones de los pueblos indígenas y negros.

Q) Historia local y manejo de la memoria.

R) Historia regional.

S) Historia política.

T) Sistema de creencias.

U) Sistema de lealtades, compadrazgo, familiares, políticos, familias extensas,

pertenencia comunitaria.

V) Estructura de relaciones políticas o económicas.

W) Sistemas rituales.

X) Construcción social de riesgos.

2.- RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

A) Situación del recurso agua. Contaminación qímica y biológica. Dinámicas hidrológicas de las cuencas.

B) Estudios geográficos de paisajes e impactos de las actividades antropogénicas sobre los manglares.

C) Conocimiento del clima y cambio climático.

D) Suelos, tipologías, locales, fertilidad, experiencias de procesos de recuperación de suelos.

E) Inventario de recursos naturales.

F) Efectos de los agroquímicos en la salud animal y en el conjunto del agroecosistema.

G) Efectos de los desarrollos urbanos sobre contaminación del suelo, aire y agua y consecuencias en la salud humana.

3.- ECONOMÍA REGIONAL Y SISTEMAS PRODUCTIVOS.

A) Manejo del bosque y explotación forestal.

B) Estructura de las unidades familiares.

C) Patrimonio tecnológico: pesca, vivienda, cultivos, uso de flora y fauna.

D) Procesos de ganaderización.

E) Artesanías.

F) Historia de la producción agrícola (agricultura, pesca, ganadería)

G) Mercados.

H) Megaproyectos.

I) Acción del Estado en los sistemas económicos regionales.

J) Inventario de recursos productivos.

K) La milpa agroecológica y el maíz como monocultivo.

L) Modelos de transición agroecológica.

4. FORMAS DE PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA TIERRA.

A) Herencia.

B) Empleo y uso del dinero.

C) Tenencia de la tierra y violencia.

D) Procesos de urbanización.

E) Pesas, medidas y toma de decisiones.

F) Estado y propiedad agraria.

CONDICIONES:

No imposición de visiones urbanas o externas.

Diálogo de saberes.

Horizontalidad epistemológica.

Construcción cosmopolítca del conocimiento.

Elaboración: Nemesio Rodríguez, PUMC-UNAM; Francisco Ziga, Púrpura AC.

8 de octubre 2008. Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Licencia: N. Rodríguez y Francisco Ziga 2020 (2008). Creative Commons. Atribución, Cpmpartir Igual

Agradezco al Dr. Nemesio Rodríguez de la Oficina Oaxaca del Programa de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, a su directora nacional, la Dra. Carolina Sánchez, por la invitación a participar en esta mesa de valoración del Atlas II. Saludo también a las y los compañeros que participan en este espacio.

Cuando nos enteramos por los periódicos, el internet, la radio o la televisión sobre alguna gran inversión, algún deslumbrante despliegue de obra pública o privada, de sus impactos ambientales negativos, del desplazamiento forzado de miles de personas, de asesinatos de los defensores del territorio, de sus huérfanos que dejan, de las relaciones entre mafias del narco, estructuras del Estado y las transnacionales inversoras, las cosas se nos presentan como una realidad fragmentada, donde a veces se alcanzan a trazar ciertos vínculos, pero no llegamos a contar con una idea global y totalizante en la que se inscribe el evento. Esto es así en parte porque la fragmentación en la construcción del conocimiento occidental es una práctica histórica; y por otra parte porque así es conveniente a las estructuras de poder actuales, desvinculando los procesos amplios, enfocando a determinados actores, desenfocando a otros, y echando a andar la ideología del desarrollo justificatoria de la depredación.

Me pareció conveniente a partir de esta valoración del IMEZINAL, tender un puente entre estas realidades fragmentadas y los resultados del Atlas II, pero sobre todo que estas realidades parcializadas se construyen en relación con algo más amplio que es la fragmentación social territorial de los grupos indígenas y negros en América Latina.

Para el caso de México, Margarita Nolasco ha planteado el tema de la fragmentación social territorial como parte de las prácticas de dominación de los pueblos indígenas. Dice la autora: “Debido a la fragmentación colonial se trata siempre de una gran cantidad de minúsculos grupos que nunca se extienden más allá del municipio, pero mantienen, refuerzan y conservan su propia identidad. Se trata de pequeñas unidades ligadas al total nacional a través de su relación con alguna ciudad-mercado indomestiza o con una ciudad-cabecera regional”.

Queda clara la fragmentación como ejercicio de poder. Así se da la Primera gran fragmentación que consistió en la destrucción violenta de sociedades, economías y territorios por los invasores en la llamada Conquista. Esta se combina con otra gran fragmentación, a partir de la introducción de fuerza de trabajo asociada a la trata esclavista africana, desterritorializa a personas y colectivos, los fragmenta y los territorializa de manera subordinada en América. Así el Estado Colonial reordena y conserva las estructuras comunitarias y regionales reconfigurando la comunidad y creando las Repúblicas de Indios y los pueblos de negros, como formas de fragmentación útiles y funcionales al ejercicio del poder colonial.

La Segunda gran fragmentación se realiza en México a partir de la Ley Lerdo de 1856 que entrega al poder estatal las tierras de pueblos indígenas y éste a manos privadas por medio de las compañías deslindadoras y que concluye con el gran latifundio porfirista hasta principios del Siglo XX.

Una tercera gran fragmentación es la realizada por el Estado postrevolucionario a través de la Reforma Agraria, creando el Ejido y la Comunidad. Allí la comunidad y la región siguen vigente para el Estado operativizando estas reconfiguraciones y re-fragmentaciones que buscan consolidar un proyecto nacional y controlar corporativamente a los campesinos e indígenas. Hasta aquí el Estado como el gran fragmentador.

Lo que sigue es la cuarta fragmentación neoliberal, cuyo carácter distintivo es su carácter transnacional y el de constituirse como un nuevo modelo de acumulación a través de la apropiación y destrucción de los bienes comunes. Los Estados nacionales, independientemente de sus discursos ideológicos de izquierdas o derechas, se convierten en descarados gerentes de las transnacionales del neo-extractivismo. Esta fragmentación trasnacional la lleva al límite conduciendo a la destrucción de las estructuras comunitarias. Así se entiende la minimización de la región y la comunidad como nociones y entidades de política pública en el Estado neoliberal, dejando al sujeto aislado. Se construyen mecanismos de atención personalizada a nivel de cuentas bancarias individuales y planes que desde la petición de parte se vuelven discrecionales y que no atienden el conjunto de los sujetos cuyos problemas son compartidos y estructurales.

Se prefigura aquí algo que podría constituirse como un nuevo tipo de fragmentación que es la de la destrucción de la unicidad del ser, la del individuo. Dos ejemplos se pueden mencionar aquí: lo que en alguna parte denuncia el IMEZINAL, que es la puesta en venta del genoma de los pueblos indígenas amazónicos, donde se involucran universidades y negociantes del cromosoma; el otro son las drogas químicas que reducen a pocos años la vida de trabajadores y jóvenes, por parte de un actor que combina las ganancias de la venta de drogas con la siembra del terror para el despliegue de los megaproyectos, tal y como se puede apreciar en el Atlas.

La importancia del IMEZINAL es que no sólo reúne en un espacio virtual los impactos de estos despliegues, sino que, nos ofrece una imagen espacial de los mismos. En un ejercicio de desfragmentación, nos muestra lo que la fragmentación epistémica nos niega: una visión de conjunto; el hecho de que los proyectos están articulados, incluso nombrados a través de planes supranacionales; el llegar a comprender que una acción localizada forma parte de un conjunto mayor articulado; que el despliegue y el impacto circunscrito a un área local tiene implicaciones en el conjunto si somos capaces de lograr la visión articulada, pero sobre todo de luchar colectivamente en los diferentes espacios de acción social contra las fragmentaciones múltiples.

Y aquí los Atlas nos siguen dando lecciones, prefigurando en la segunda parte acerca de las nuevas realidades que se crean a partir de la resistencia y de defensa de los territorios indígenas y negros en América Latina: la creación de mundos nuevos, de nuevas relacionalidades, nuevos esquemas de socialidad, zonas autónomas temporales, re-creaciones de prácticas del pasado hibridándolas con nuevas propuestas, incorporación de nuevos actores como la madre tierra, el padre sol, los ríos, los mares, el aire, el suelo y el subsuelo, trasmutando la acción social hacia una dimensión cosmopolítica, que es por naturaleza desfragmentadora.

No puedo dejar de mencionar otro tipo de fragmentación que es la que sobre las unidades de escritura y memoria de equipos informáticos realizan los sistemas operativos. El de las ventanas fragmenta terriblemente por lo que se tienen que realizar desfragmentaciones recurrentes. Los sistemas libres no fragmentan, ofreciendo las cuatro libertades de ejecutar, estudiar, mejorar y compartir. Por eso es apropiado que el IMEZINAL no solo opere la desfragmentación epistémica, sino se monte sobre plataformas libres como el Openstreetmap, y no sobre Google Maps, que pertenece al circuito de las GAFAM, que tienen controlado casi todo el espacio en internet constituyendo el capitalismo de datos o el “imperio de la vigilancia”, como dice Ignacio Ramonet, donde las empresas nos vigilan mejor que los Estados, empresas digitales que también son megaproyectos.

Bienvenido el IMEZINAL y bienvenidas todas las prácticas que tiendan a desfragmentar nuestros mundos y nuestras vidas.

Un saludo a todas, todos y todes.

Xiñitityi, Huaxpala, febrero de 2023

Publicado en General

|

Etiquetado IMEZINAL PUIC-UNAM

|

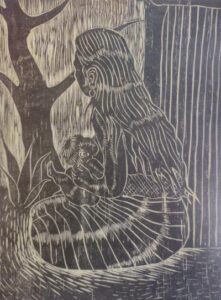

En la historias de vida, se va labrando lo que llamamos la cultura de las comunidades y en todo ello tiene un peso importante la disposición de determinadas personas para su reproducción. Digo esto porque sin Ché Luna, el arte de la mascarería y el tallado en madera en Huazolotitlán, Oaxaca, no hubieran logrado su estado actual, a pesar de la vigencia poderosa de las danzas que utilizan máscaras.

José de Luna López desde joven participó como músico de los Tejorones de Carnaval en su pueblo. La falta de máscaras para las danzas lo obligó a salir de Huazolotitlán y buscar el apoyo del maestro mascarero Filiberto López Ortíz de Pinotepa Nacional, quien lo capacitó en el proceso de la elaboración. Años después en Huazolo formó la “Organización de Artesanos Huazolotecos” y para inicios de los noventa ya eran cerca de 40 personas que se dedicaban a esta rama artesanal. Fuentes del pueblo señalan que en la actualidad esa cifra se dobla fácilmente, representando no solamente un símbolo cultural para el pueblo, sino también una importante fuente de ingresos dentro de la diversificación de la economía campesina indígena y afromexicana.

En su casa del Barrio Ñucahua mostraba orgulloso el libro “Máscaras de México” de Donald Cordry, donde aparece citado, junto a su maestro Filiberto López. A principios de los noventa la antropóloga Angélica Beisel realizó una investigación sobre máscaras de tigre en Zitlala, Guerrero y Huazolotitlán, Oaxaca. Como parte de su trabajo, dirigió el video “El Rostro del Tigre de Santa María Huazolotitlán”, en colaboración con José Fco. García Hernández, donde Ché Luna es actor central. Tuve la oportunidad de comentar este video que fue exhibido como parte de un homenaje que la autoridades municipales rindieron a Ché Luna, el 19 de diciembre de 2020 en la Casa Municipal de Cultura de Huazolotitlán. A partir de esa fecha, existe el Museo Comunitario “Ché Luna”, como parte de la Casa de la Cultura.

Por fortuna, en los pueblos han existido gentes grandes como Ché Luna, que son los resguardos de la tradición y que con su generosidad han logrado un desarrollo cultural potente, como el caso de la mascarería de Huazolo, Con ello abonan el suelo de nuestra diversidad cultural, cuyo ríos desembocan en la mar de nuestra costeñia, que hoy podemos navegar.

El lunes 5 de septiembre de 2022 ha fallecido el maestro Che Luna. Nos deja un legado que en su generosidad nos ha compartido en vida: su pasión por la música tradicional y el arte de la mascarería que supo desarrollar y fomentar para bien de la cultura regional.

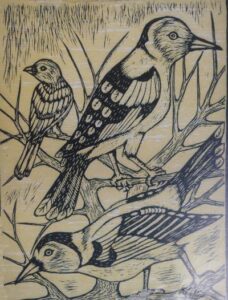

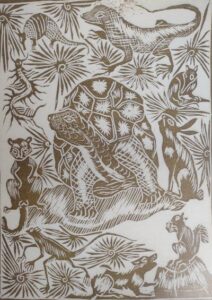

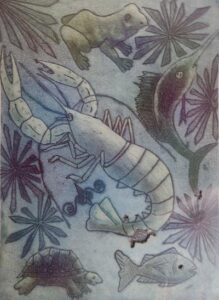

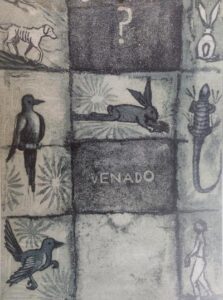

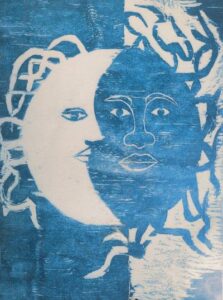

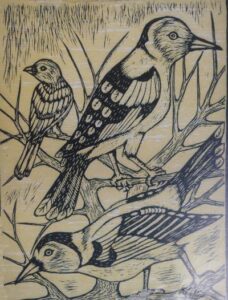

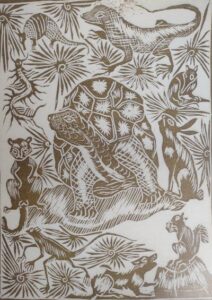

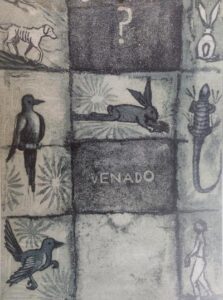

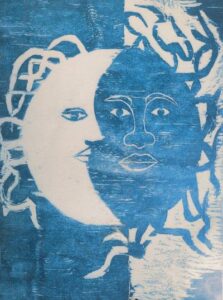

Grabadores Mixtecos Unidos es una organización de artistas de Pinotepa de Don Luis legalmente constituida como Asociación Civil el 24 de julio de 2004, cuyo objeto social es el de recopilar, exhibir, difundir, promover, desarrollar, investigar y estimular el trabajo artístico del grabado, pintura, música, danza, teatro y escultura del arte indígena de la Mixteca de la Costa.

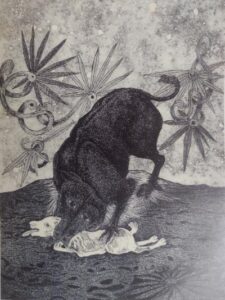

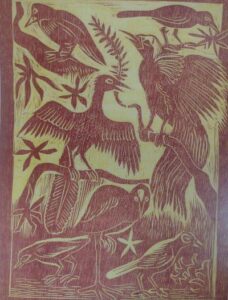

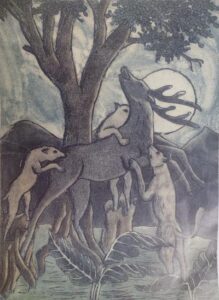

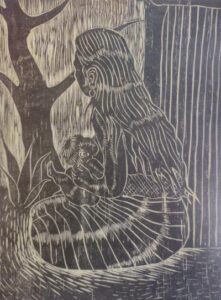

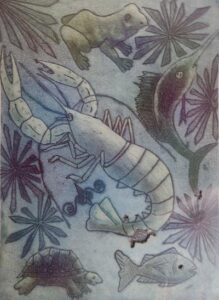

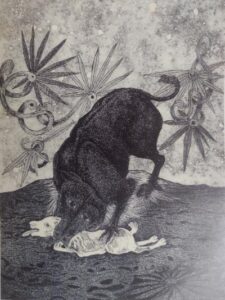

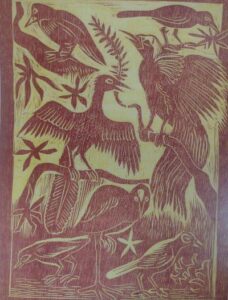

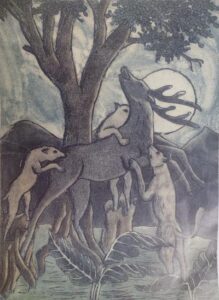

La muestra representativa del trabajo realizado por los Grabadores Mixtecos Unidos se presenta aquí, mostrando un balance entre la tradición local propia de Pinotepa de Don Luis y los recursos de una tradición más amplia como lo es el grabado en papel. Se encuentra reflejada aquí la densidad propia del arte milenario de las y los labradores de jícaras de la comunidad con su riqueza expresiva y que refleja indudablemente una forma de concebir el mundo en el que el que la mujer y el hombre no se separa de la naturaleza. Por otro lado vemos en cada composición una serie de mensajes que exige una labor de interpretación, de modo que hay que «entrar» en cada grabado. Podemos pasar del detalle del análisis de las formas al tema de la soledad; del de la diversidad al del amor exultante; del balance armonioso del color a la reiteración de los recuerdos; de la expresividad diversa de la naturaleza al de la desesperanza y la no renovación; de los mitos de origen y leyendas al infortunio; del ser observados por pájaros despiertos al de la incomprensibilidad de la maldad. Esta es una forma como se puede divisar a la mujer y al hombre desde la naturaleza mostrando sus propias naturalezas.

Pero si el calendario va permitiendo orientarnos por el «paso de los días», el otro mensaje en la propuesta es el de la naturaleza cíclica de las cosas y en consecuencia del tiempo, porque la naturaleza misma es cíclica. Entonces tenemos que buscar una rotación adecuada para estar a tono con la naturaleza. Cuando se trastoca el movimiento cíclico adviene el dolor, la alteración inducida y la violencia impune.

=Haikus para cada mes=

*Enero*

Aves canoras

la madre, el padre, el hijo

viajan aladas.

*Febrero*

Una tortuga

había una vez un día

dijo mi padre.

*Marzo*

Dos caracoles

diversidad marina

tus pies mojados.

*Abril*

De agua a la tierra

momentos inconexos

unos de otros

*Mayo*

Serie de tiempos

sólo importa el presente

niegan la vida.

*Junio*

Alegrá sutil

inmensidad marina

sonidos de agua.

*Julio*

De tiempo en tiempo

acude hacia nosotrxs

la mala hora.

*Agosto*

Sin un cobijo

destierro permanente

almas marchitas.

*Septiembre*

Rubor de tiempo

naturaleza viva

mayordomía.

*Octubre*

Tiempo de lluvias

verde naturaleza

pare la tierra.

*Noviembre*

Incandescencia

se funde el universo

son los amantes.

*Diciembre*

Horas eternas

como un tiempo vacío

sin esperanza.

Licencia JF Ziga 2023. Creative Commons BY-SA 4.0 Internacional

I

En agosto diecinueve

año dos mil veintitrés

decidimos dar revés

a lo que más nos conmueve

que no es una cosa leve

la gran contaminación

toda la depredación

en el Río de la Arena

que es cosa que nadie frena

y por eso esta canción

=Estribillo=

Río, río, río

río de la Arena

bañas con tus aguas

nuestra piel morena.

II

De la sierra hasta la mar

nos juntamos el montón

para darnos la ocasión

de que el río empiece a hablar

y para bien empezar

nos habla la cuenca baja

nadie drenajes ataja

todo en el monte se incendia

es porque en la cuenca media

está sembrado de paja.

III

En la cuenca alta allí nace

los veneros de La Arena

y en verdad es una pena

no reconocer lo que hacen

en donde el monte renace

en el Pié de monte y Sierra

cuidando la Madre Tierra

indígenas, campesinos

hoy nos comparten su sino

que a este río se aferra.

IV

Preguntan cómo nació

dijo: me formó un ndoso

De Yuku Tazu, del pozo

con su cola me formó

en viaje que realizó

a la playa de Minizo

y de esta forma se hizo

el cauce por donde paso

con ustedes me une un lazo

y no rompan este hechizo.

V

Cosmopolítico es

el accionar en conjunto

personas y río, juntos

no esperemos, de una vez

es el haz, es el envés

la re-existencia convida

el despojo no se olvida

luchar no es cosa de pena

¡Que viva el Río de la Arena!

Nuestra lucha es por la vida

Licencia JF Ziga 2023 Creative Commons-BY-SA

Los asistentes al Primer Encuentro de Pueblos y Comunidades del Río de la Arena, realizado el 19 de agosto de 2023 en la comunidad de Xiñi Tityi, San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca, con la finalidad de promover un espacio de diálogo en torno a las problemáticas ambientales, así como fortalecer las alternativas ecológicas que desde las comunidades y municipios se están implementando, después de analizar la grave problemática por la que atraviesa la cuenca

DECLARAMOS

1. Que de acuerdo a todo lo manifestado en los elementos de autodiagnóstico de la situación en la que se encuentra el Río de la Arena, se requiere un conjunto de acciones urgentes por parte de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo de la población que habitamos en la cuenca con la finalidad de rehabilitar los agroecosistemas y cauces de agua.

2. Se reitera lo anterior por el hecho de que la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad en México (CONABIO) dentro de su Programa de Regiones Prioritarias para la Conservación, reconoce la existencia de tres polígonos dentro de la cuenca, de extrema, alta y media prioridad para la conservación, lo que vuelve a la cuenca de gran importancia en el tema.

3. Se ha reconocido que en la cuenca baja, al existir procesos históricos de desmontes realizados en la década de los setenta, la siembra de pastos inducidos para la ganadería, la introducción de cultivos comerciales como el cacahuate, limón y papaya, que van ligados a un uso indiscriminado de agroquímicos, las lotificaciones y fraccionamientos ligados a eventuales desarrollos turísticos, presionan los médanos y manglares que se van desertificando y poniendo en riesgo los hábitats de muchas especies locales. Que en la cuenca media, a los procesos de ganaderización y la inducción estatal del maíz como monocultivo, se suma el hecho de que al ser atravesada por la carretera costera, los desarrollos urbanos con sus vertidos de aguas negras en el lecho del río y los tiraderos de basura cuyos lixiviados son arrastrados en las escorrentías, se contribuye de manera importante a la contaminación que descarga en la cuenca baja, alterando de manera sensible los cuerpos de agua, fuente de vida e ingresos de comunidades afromexicanas. Que se reconoce la función de extrema importancia de la cuenca alta al ser zona de captación, lo que le proporciona el pie de monte y sierra, donde aún se desarrollan procesos de producción de café, cacao, vainilla, palma de corozo; además de la condición de la sierra, con sus bosque de pino-encino, fuente de primera importancia que asegura la fortaleza de la cuenca.

4. Que se reconoce que en el lecho del rio algunas poblaciones de importancia han establecido cárcamos para el bombeo hacia sus sistemas de agua entubada que van a dar a muchos hogares costeños que tienen derecho de disponer en sus hogares de agua suficiente y de buena calidad. Esta situación también se ve amenazada por la sensible disminución del caudal del río en tiempo de secas que vuelve insostenible esta fuente de aprovisionamiento.

5. En la cuenca alta se reconoce la necesidad de conservar el bosque, su restablecimiento por afectaciones de descortezadores, la necesidad de un manejo adecuado de la basura, promoviendo la reducción y el reciclado de recursos, la necesidad de reducir el uso de agroquímicos que está provocando graves problemas de salud. Se propone la implementación de reservas celulares en cada una de las unidades de producción campesina, la conservación de sitios sagrados y lugares de belleza escénica y recreación comunitaria.

6. En la cuenca media se reconoce un descontrol generalizado en el acceso y uso de los recursos, en el manejo de basura, incendios forestales, deforestación y desprotección de los montes viejos. Es urgente contar con centros de acopio de basura, reglamentar la extracción de arena y grava, optar por buenas prácticas ganaderas que tiendan a la sustentabilidad, decretar zonas de reserva a los sitios sagrados para su protección, que las instancias federales intervengan para ayudar a resolver estas problemáticas. Es necesario el control del desarrollo urbano evitando la invasión de los cauces de los arroyos y ríos. Proponer planes de justicia del Pueblo Mixteco y del Pueblo Afromexicano, y que se pueda incluir el restablecimiento de la cuenca. Buscar la intervención de las autoridades federales para conocer las normatividades ambientales. Las personas y autoridades deben implementar los baños secos para evitar el uso excesivo de agua y por tanto las descargas. Todo lo anterior requiere políticas públicas para el financiamiento de acciones de restablecimiento de la cuenca.

7. En la cuenca baja es donde más impacta la contaminación del río y el cambio de uso del suelo. La modificación de las condiciones de la cuenca ha producido el cierre de las bocabarras, lo que incrementa la contaminación de las lagunas y en los frentes de playa la contaminación por plásticos que se tiran a lo largo de la cuenca. Se propone la implementación de reglamentos internos para fortalecer los bienes comunes naturales. Se requiere una campaña permanente de concienciación de las autoridades y habitantes. Son necesarios estudios científicos para el conocimiento de los problemas de la cuenca, en una relación horizontal comunidad-academia y Estado. Involucrar a productores de papaya y ganaderos para realizar conversiones tecnológicas. Impulsar la ganadería sustentable, debido al impacto que causa actualmente esta actividad.

8. Las inversiones que se realizan en la agricultura y ganadería son orientados a empeorar la situación de la cuenca y el Estado implementa acciones que promueven la agricultura insostenible. Por otro lado las universidades no están orientando sus investigaciones hacia la agroecología. Ligado a ello existe pérdida de cultura campesina y el conocimiento tradicional. No se ha hecho valer el derecho universal al agua y a un ambiente limpio.

9. Que en los ejercicios de planeación local, municipal y estatal, sean consideradas las problemáticas alrededor de los ríos, cauces de agua, vegetación, flora y fauna, todo encaminado a la restauración de los agroecosistemas y que se tornen verdaderos compromisos en el despliegue de la acción del Estado.

10. Hacemos un llamado urgente a todos los municipios, comunidades, núcleos agrarios, autoridades tradicionales, organizaciones, colectivas, colectivos, mujeres, hombres y personas de todas las edades, a seguir cultivando el interés por la conservación del Río de La Arena a través de procesos de articulación que apunten a superar la actual crisis ecológica que no es privativa de la cuenca, sino que tiene que ver con una crisis global y civilizatoria.

11. Se da la tarea por un año a las Vocalías del Consejo de Cuenca para dar seguimiento a los acuerdos, en primera instancia lograr una sistematización de los resultados de este evento y que impulse la constitución de un Comité de Defensa del Río de La Arena, así como realizar tres talleres: A) Opciones agroecológicas y ganadería sustentable. B) Áreas de conservación con apoyo de CONAMP; y C) Prevención contra incendios forestales.

Dado en la comunidad de Xiñitityi, Huaxpaltepec, Oaxaca, agosto 19 de 2023.

1. Arnulfo López, Comisariado Ejidal, Agua de la Caña. 2. Felipe García, Tesorero Ejidal, Agua de la Caña. 3. Clara Vásquez, La Ventana AC. 4. Julieta E. López, pescadora. 5. Jessica Colón, pescadora. 6. Rufina Velasco, Huaxpaltepec. 7. Ania Yazareth Chamí. La Ventana AC. 8. Adrián González, Pinotepa Nacional. 9. Mario Acacio López. Comisariado Ejidal Stgo. Tetepec. 10. Alejando Nicolás. Consejo de Vigilancia Ejido Tetepec. 11. Constantina Pérez. Consejo de Vigilancia Ejido Tetepec. 12. Florencia Nicolás. Consejo de Vigilancia Ejido Tetepec. 13. Silverio Palacio, Comisariado Ejidal, El Ciruelo Pinotepa Nal. 14. Deciderio Urtiz Magaña, Vocal Consejo Cuenca, Puerto Escondido. 15. Miguel Alasoarte, Secretario Sta. Ma. Nutío. 16. Nieves García. Pie del Cerro Pinotepa Nal. 17. Abacuc Lugo. Pdte. Bienes Comunales, Huaxpaltepec, Oax. 18. Fidela Martínez. Cjo. de Vigilancia, Bienes Comunales Huaxpaltepec. 19. Bertila López, Bienes Comunales Huaxpaltepec. 20. Pedro Baños Alarcón, Síndico Hacendario, Pinotepa Nal. 21. Francisco Lugos, campesino, La Muralla Ixtayutla. 22. Mario de los Santos. Regidor Ecología Huazolotitlán. 23. Pedro Cesáreo Atilano, Bienes Comunales, Rancho Viejo, Huaxpaltepec. 24. Celestino Alonso Gaytán, Rancho Viejo, Huaxpaltepec. 25. Pedro Guzmán, Comisariado Ejidal, Paso del Jiote, Huazolotitlán. 26. Ismael Salinas, Comisariado Ejidal, El Ciruelo Pinotepa Nal. 27. Wenceslao López. Comisariado Ejidal, Piedra Blanca Pinotepa Nal. 28. Sebastián López, Comisariado Ejidal, Pinotepa de Don Luis. 29. Gilberto Sumano. Comisariado Pinotepa de Don Luis. 30. Marcelino Morales. Comisariado Pinotepa de Don Luis. 31. Eliseo de Olmos. Srio. Municipal, Sta. Catarina Mechoacán. 32. Jesús Nicolás, Agente Municipal Santa María Nutío. 33. Abacuc Árias. Segundo Alcalde, Sta. Ma. Nutío. 34. Aldo López. CONAMP. PNL Chacahua. 35. Jorge González, Representante agrario, Cubitán de Dolores. 36. Nicolás Torres. Representante agrario, Cubitán de Dolores. 37. Domingo Cruz Salvador, INPI Jamiltepec. 38. Jocabet Gutiérrez. Dir. de la Mujer. Ayto. Huaxpaltepec. 39. Mayra García. Inst. Mpal de la Mujer. Ayto. Huaxpaltepec. 40. Hortencia Garfias, Inst. Mpal de la Mujer. Ayto. Huaxpaltepec. 41. Pedro Salinas. Alcaldía Pinotepa Nal. 42. Macedonio López. Alcaldía Pinotepa Nal. 43. Esteban Hernández. Alcaldía Pinotepa Nal. 44. Juan Daniel García. Alcaldía Pinotepa Nal. 45. Romualdo J. Castro. Alcaldía Pinotepa Nal. 46. Reynolds Dolores. Agencia Mpal. Sta. Ma. Nutío. 47. Nilton Ortíz, Consejo Cuenca Costa Oaxaca, 48 Eric Cruz. Promotor INPI Jamiltepec. 49. María Dolores Pérez, Radio XEJAM. 50. Karla H. Guzmán V. Geobrujas. CDMX. 51. Dennis Herrante, Casa de Fuego Gdl. 52. Fermín García. Rpte. Agrario, Agua de la Caña. 53. Obed Cruz Torres, Pdte. Mpal. Stgo Tetepec. 54. David López. Comisariado Ejidal. San José de las Florez. 55. Hilario Cruz. Consejo de Vigilancia San José de las Flores. 56. Julia Bustos. Regidora de Ecología, Pinotepa Nal. 57 Jacinta Morales. Cjo. Vigilancia, Huaxpaltepec. 58. Francisco Cruz, Stgo Tetepec. 59. Juan García. Pinotepa Nacional. 60. Humberto Cisneros. Comisariado Ejidal, Collantes. 61. Juan Carlos Dolores. Agencia Mpal. Sta. Ma. Nutío. 62. Alvin Alfonso Castro. CONAMP, Chacahua. 63. Rosibel Gallegos. Promotora INPI. 64. Samuel Nava Salado, Campesino, Huaxpaltepec. 65. J. Guadalupe Pérez, Promotora INPI, Jamiltepec. 66. Esperanza González. Empleada Ayuntamiento Pinotepa Nal. 67. Cleotilde Carrasco, Sindicatura Stgo. Tetepec. 68. Saydali Ramírez, Empleda Ayto. Stgo. Tetepec. 69. Marcelino García, Secretario, San José de las Flores. 70. Genaro Guevara, La Ventana AC. 71. Bernardino Márquez. Regidor Ayto. Huaxpaltepec. 72. Cirenia López, Cooperativa Oro Verde del Corozal, Nvo. Progreso. 73. Cristóbal Jasso, Dirección de Ecología Pinotepa Nacional. 74. Heladio Reyes, ECOSTA, Tututepec. 75. Flor Citlali González. INPI Jamiltepec. 76. Bruna García. Bienes Comunales Huaxpaltepec. 77. Francisco Ziga, Púrpura AC – Afroindoamérica Red Global Antirracista. 78. David Gutiérrez. Consejo de Vigilancia, Stgo. Tetepec. 79. José Merino. Procuraduría Agraria Jamiltepec. 80. Fidencio Nicolás, Ayuntamiento Stgo. Tetepec. 81. Zenón Toscano, Consejo de Vigilancia, Ejido Collantes. 82. José García López, La Ventana AC. 83. Rodolfo Calderón, Agente de La Cruz del Itacuán. 84. Pedro Cisneros Saguilán, Instituto Tecnológico de Pinotepa. 85. Gregorio Antonio López, Regidor Alcaldía Pinotepa Nacional. 86. Eustaquio Mendoza, Tatamandón de Pinotepa Nal. 87. Liberio Aguilar, Tatamandón de Pinotepa Nal. 88. Bulmaro Torres, Huaxpaltepec. 89. Genaro Nicolás, Consejo de Vigilancia, Bienes Comunales Huaxpaltepec. 90. Arturo Sánchez, Comunicación Social, Ayto. Pinotepa Nacional. 91. Heriberto Martínez Zúñiga, Dirección Ecología Ayto. Huaxpaltepec. 92. Juan José Leyva. Supl. Comisariado Huaxpaltepec. 93. Juan R. Moreno. Campesino La Muralla, Ixtayutla. 94. Juan A. Salinas, campesino, J. Ma. Morelos. 95. Catarino de Olmos, Presidente Mpal. Sta. Catarina Mechoacán. 96. Néstor Ruiz Hernández. EPOCA AC. Pinotepa Nal

Presentación

Tiene el lector en sus manos una preciosa muestra de la cultura campesina con el sello indiscutible de nuestra Costa Chica que, pintada de manera formidable por el autor, nos muestra los paisajes naturales, productivos, culturales y humanos que prevalecen en la región.

El texto, que ha titulado Aprendizajes del campo: poesía y reflexiones (Universidad Autónoma Chapingo, 2021), sorprende desde el inicio, porque concibe el espacio rural como una acuarela, pero también como una escuela, donde continuamente mujeres y hombres reciben enseñanza, proceso que se torna poético, porque en nuestra cultura regional abrevamos del conocimiento en forma de lenguaje versificado –no hay niño que no sepa un verso; por otro lado, en la aparente soledad de la montaña, es dable el pensamiento profundo propio de los horizontes culturales Ñuu Savi, afromexicano y mestizo, porque la filosofía no se constriñe a Occidente.

Aprendizajes del campo se constituye en el decurso como obra total, donde la experiencia estética no es abstracción pura, sino emerge de la vivencia cotidiana y se hace poesía; surge de la experiencia vivida y se hace verso; se origina en la necesidad urgente de construir nuevas formas de relación con la madre tierra y se hace adhesión y demanda.

La lectura de los poemas y reflexiones de Gabriel, incubados desde La Cumbre costeña, nos abre un mundo de realismo mágico, donde la conversación con la naturaleza –árboles, hierbas, animales, montes, piedras- es cosa de todos los días. Hoy, cuando la crisis civilizatoria conduce hacia una deshumanización total, voltear hacia nuevas y antiguas socialidades propias, es una exigencia impostergable. En esas veredas, Gabriel nos alumbra con su poesía y reflexiones.

J. Fco. Ziga Gabriel

Huaxpala, septiembre de 2018.

Licencia JF Ziga 2023. Creative Commons. Creative Commons-BY-SA 4.0 Internacional

Por: Francisco Ziga

En el centro antiguo de la Casa de Adobes,

Se constituye un nodo trascendente,

en una edificación del siglo diecinueve

hecha de granito, cal y barro vivo,

de minerales del seno de la Madre Tierra,

de adobes fraguados al sol del mes de mayo,

que maderas preciosas la protegen,

el tololote, el palo colorado, la parota,

los cachos de nahuales de venados,

el candelero antiguo y extensible,

que alumbró una penumbra.

Sus paredes guardan secretos insondables,

de antigua lejanía,

voces de mujeres en la madrugada,

el ruido de herrajes de caballos,

golpeando el granito del portal,

el zapateado de Rosa Valencia en sus diez años,

la voz de un infante hace el eco a su madre,

el sonido de casquillos vacíos ya de pólvora,

hay ecos de campanas de iglesia,

de rezos, de llanto, de placer, de agonía.

Abre ahora sus puertas suavemente,

de crujientes maderas y ladina campana,

el viento penetra como raíces de un árbol,

y genera un principio luminoso,

dando pie a una claridad del cielo,

y originando un juicio transparente,

que aniquila lo sombrío y violatorio,

Su ininterrumpida influencia y persistente,

crea lo suavemente penetrante,

transforma las conciencias con sus notas,

lo pequeño torna en grande,

los vientos se siguen uno a otro,

pausados, suavemente, al cobijo del tiempo.

Con pasos de felino y gallardía,

hay nuevos pies transitando sus ladrillos,

el General Loaeza se sitúa en su origen,

y Antonia Labastida se mira en un espejo,

que funde múltiples rostros de mujeres de ahora

Y la Casona de nuevo es centro luminoso.

JF Ziga G, Dr. Julio 29, 2017.

Huaxpaltepec, Oaxaca.

Licencia JF Ziga 2023. Creative Commons. Creative Commons-BY-SA 4.0 Internacional

Por: Francisco Ziga

Cuando uno hace referencia a las abejas, de inmediato la mente remite a los aguijones de las voladoras africanizadas y agresivas que conocemos comúnmente y cuya miel disfrutamos. Sin embargo olvidamos de manera imperdonable la extraordinaria cantidad de abejas existentes; sobre todo hacemos de lado a las abejitas del monte que de por sí nos han proporcionado un remedio y alimento esencial en toda Mesoamérica: la miel de Castilla o Miel de palo. Pero para fortuna nuestra, se acaba de publicar en este 2018 un libro extraordinario para todos los oaxaqueños y para el país: Las abejas sin aguijón y su cultivo en Oaxaca, México, resultado de las extraordinarias investigaciones de Noemi Arnold, Raquel Zepeda, Marco Vásquez y Miriam Aldasoro, bajo el sello de El Colegio de la Frontera Sur y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y es que los estudios biológicos reportan 46 especies de abejas sin aguijón -los antófilos, lo que aman las flores, nos dicen- de los cuales 35 existen en Oaxaca, siendo el estado con el mayor número de especies a nivel nacional. Los autores nos van conduciendo en el conocimiento extraordinario de su taxonomía, de su morfología, de las partes que componen la colmena y de su importancia sin discusión para la alimentación humana, pues un tercio de los alimentos producidos dependen de la polinización animal. Los inicios de la meliponicultura se remonta, nos ilustran, a los dos a tres mil años en Yucatán, lo que se sabe partir de informes antiguos en el Códice Madrid o Tro-Cortesiano, que pone en evidencia el alcance tecnológico de la cultura maya, en consonancia con otros campos del conocimiento como las matemáticas, la astronomía y sus nociones extraordinarias del tiempo. Así muestran la relación establecida con estos seres sagrados que conectan al pueblo maya con la divinidad. Esta relación se mantiene hasta ahora, porque los pueblos indígenas ritualizan todo, sacralizan todo. Los autores nos hablan también de los productos de la colmena y cómo resulta cada cosa. ¿Sabía usted que la miel se produce en el estómago de las abejitas donde se mezcla el néctar de las flores del monte con las enzimas de su cuerpo? ¿Que la cera que producen es mezcla de secreciones de su cuerpo con resinas de plantas? ¿Que el polen al ser fuente de proteínas, carbohidratos, enzimas y minerales es esencial para la vida de las abejas? ¿Sabía que quien puede ver las abejitas de monte es persona que tiene suerte? Los autores nos proponen que en la recuperación de la meliponicultura es necesario un despliegue de interacción intercultural, pues hay que conocer y compartir conocimiento sobre la biología de las especies, sus hábitos, los árboles de nidificación y las especies melíferas y poliníferas, mejorar el entorno de las abejas y de nosotros mismos, diversificar las especies aprovechadas, aprender a realizar cosechas moderadas pensando también en ellas, diseñar esquemas propios de comercialización locales e impulsar políticas públicas que promuevan la valorización de las abejas; en una palabra, “ … conciencia, pasión y amor por las abejas sin aguijón”. Hace tiempo pensaba en las meliponas como algo lejano. Mi amigo Raúl Zapata Cauich, en su tesis de Maestría en Ciencias en Desarollo Rural Regional (Chapingo 1999-2001) sobre la apicultura en Yucatán, nos hablaba de ellas y su cultivo prehispánico y actual; pero el libro que hoy comentamos nos pone en tierra y en cercanía con estas abejas a quien, como relatan los autores, debemos mucho. Mi madre, Petra Gabriel, que siempre me contaba historias de su vida en los Bajos de Coyula, me decía, recreo esa escena siempre, que su tía tenía abejas en ollas, en cántaros, allá por la mitad tropical del siglo XX. También nos decía que quien tenía abejas, debería conservar la paz en su hogar, porque “si había pleito, se iban”. De manera extraordinaria encuentro la misma versión que de otros lugares del estado han recogido los autores. El libro muestra algo muy profundo: la relación sacralizada de las culturas originarias con el entorno, con la vida animada e inanimada, la cual tiene agencia. Si una abeja nos produce suerte, tiene agencia sobre nosotros. La abeja actúa sobre nosotros imponiendo un control social, porque en la relación con ellas, tiene parte también la relación con nuestros semejantes, nos impone la paz, la tolerancia, la comprensión. No sólo expande el presente en la co-habitación con el mundo, sino que nos obliga a abrir la historia lejana de nuestra relación con ellas; también prefigura el futuro, puesto que la vida posterior depende de ellas y nos-otros.

9/22/2022

Francisco Ziga, Dr. México 2012. Licencia Creative Commons 2.5 México. Atribución, No comercial, Compartir igual. ¡¡¡USA SOFTWARE LIBRE!!!

Publicado en General

|

Etiquetado Abejas sin aguijón

|